突然、頭部の一部が円形に抜け落ちる円形脱毛症は、年齢や性別を問わず発症する脱毛症です。ある日突然気づくケースが多く、不安や焦りを強く感じる人も少なくありません。

円形脱毛症は自然に治る場合もありますが、すべての症例が放置で改善するわけではなく、進行や再発を繰り返すケースも存在します。

円形脱毛症の治療で重要なのは「様子を見る判断」と「治療を開始すべきタイミング」を正しく見極めることです。

本記事では、円形脱毛症の治療で何をすべきかを軸に、治療薬の選択、液体窒素治療の効果、どれくらいで治るのか、早く治す方法として意識したい生活習慣、やってはいけないことまで、男性向けにわかりやすく解説します。

円形脱毛症とは?原因と発症メカニズム

円形脱毛症とは、頭部を中心に円形または楕円形に毛髪が抜け落ちる自己免疫性の脱毛症です。1か所のみの軽症例から、多発型・全頭型へ進行するケースまで幅広い症状が存在します。

円形脱毛症は男女問わず発症し、年齢層も小児から中高年まで幅があります。ある日突然発症することが多く、脱毛部位に痛みやかゆみを伴わない場合も多いため、発見が遅れるケースも少なくありません。

円形脱毛症の本質は「毛根そのものの消失」ではなく「毛根への一時的な免疫攻撃」にあります。

毛包が破壊されていない段階で適切な対応を行えば、回復が見込める脱毛症という点が重要な特徴です。

発症の中心となる仕組みは、自己免疫反応による毛包への攻撃です。本来は外敵から身体を守る免疫細胞が、何らかの要因をきっかけに毛包を異物と誤認し、炎症反応を引き起こします。その結果、毛髪が成長期を維持できなくなり、急速に抜け落ちる状態が生じます。

円形脱毛症の発症には複数の要因が関与しており、単一原因に限定されていません。以下の要素が複合的に影響すると考えられています。

- 自己免疫反応の異常活性

- 精神的・身体的ストレス

- 遺伝的素因

- 生活リズムの乱れ

ストレスのみが原因と誤解されがちですが、ストレスは引き金の一要素に過ぎない点に注意が必要です。

また、円形脱毛症は他の脱毛症と混同されることがありますが、男性型脱毛症(AGA)とは発症機序が大きく異なります。AGAが男性ホルモン由来の影響で徐々に進行する脱毛症であるのに対し、円形脱毛症は急性発症し、炎症が落ち着けば再び発毛が起こる可能性があります。

円形脱毛症では毛包が休眠状態に入っているだけのケースが多く、正しい治療判断が回復速度を左右します。

ただし、炎症が長期化した場合や再発を繰り返す場合、回復までの期間が延びたり、脱毛範囲が拡大したりすることもあります。そのため、発症初期の段階で原因を正しく理解し、適切な対応を取ることが重要です。

円形脱毛症は「放置すれば必ず治る脱毛症」ではなく、「経過を見極めながら対応を選択すべき脱毛症」であるという認識が、治療方針を考える上で欠かせません。

円形脱毛症は自然に治る?治療が必要なケースの見極め

円形脱毛症は「自然に治る」と聞いたことがある人も多いかもしれません。実際、軽症例の一部では医療介入を行わずに回復するケースも存在します。しかし、すべての円形脱毛症が自然治癒するわけではなく、経過観察の判断を誤ると進行や再発を招く可能性があります。

円形脱毛症は「自然に治る可能性がある脱毛症」であり、「必ず自然に治る脱毛症」ではないという理解が重要です。

以下では、自然治癒が期待できるケースと、治療を検討すべきケースの違いを整理します。

自然に治る可能性が比較的高いケースには、以下の特徴が見られます。

- 脱毛斑が1か所のみで小さい

- 脱毛部位が拡大していない

- 発症から日が浅い

- 体調や生活リズムが安定している

このような状態では、免疫反応が一過性で収束し、毛包が再び成長期に戻ることで発毛が始まる可能性があります。

一方で、以下のような特徴がある場合は、自然治癒に期待しすぎることは推奨されません。

- 脱毛斑が複数存在する

- 脱毛範囲が短期間で拡大している

- 眉毛・体毛にも脱毛が及んでいる

- 過去に円形脱毛症を繰り返している

進行傾向や再発歴がある場合、経過観察のみでは回復が遅れるリスクが高くなります。

また、脱毛斑の周囲に赤みやかゆみが見られる場合、毛包周囲の炎症が活発化している可能性があり、治療介入によって炎症を抑える判断が重要になるケースもあります。

「どの程度様子を見るか」という判断は、脱毛の範囲・進行スピード・再発歴の3点を軸に行う必要があります。

自然治癒を期待して長期間放置した結果、脱毛範囲が拡大した場合、治療期間が長期化する傾向があります。早期段階で適切な判断を行うことで、回復までの負担を軽減できる可能性があります。

円形脱毛症の治療判断で重要なのは「治すか治さないか」ではなく、「今は経過観察で良い段階かどうか」を見極めることです。

不安がある場合や判断に迷う場合は、専門的な視点で脱毛状態を評価し、経過観察と治療の境界を明確にすることが回復への近道になります。

円形脱毛症はどれくらいで治る?回復までの期間目安

円形脱毛症の治療を考える際、多くの人が気になる点が「どれくらいで治るのか」という回復までの期間です。円形脱毛症は発症のタイプや重症度によって経過が大きく異なり、全員が同じスピードで回復するわけではありません。

円形脱毛症の回復期間は「脱毛範囲」「進行スピード」「治療開始時期」によって左右されるという理解が重要です。

一般的に、軽症・中等症・重症の順で回復までに要する期間は長くなる傾向があります。

軽症・中等症・重症で異なる回復期間

円形脱毛症の回復期間は、脱毛斑の数や大きさによって目安が異なります。

| 重症度 | 症状の特徴 | 回復までの目安 |

|---|---|---|

| 軽症 | 脱毛斑が1か所・小範囲 | 3〜6か月程度 |

| 中等症 | 脱毛斑が複数・拡大傾向 | 6か月〜1年程度 |

| 重症 | 多発型・全頭型 | 1年以上かかる場合もある |

軽症の場合、免疫反応が自然に収束し、治療を行わずとも発毛が始まるケースがあります。一方で、中等症以上では炎症が長期化しやすく、治療介入が回復期間短縮に寄与する可能性があります。

「放置すれば治るだろう」という判断は、重症化リスクを見逃す原因になりやすいため注意が必要です。

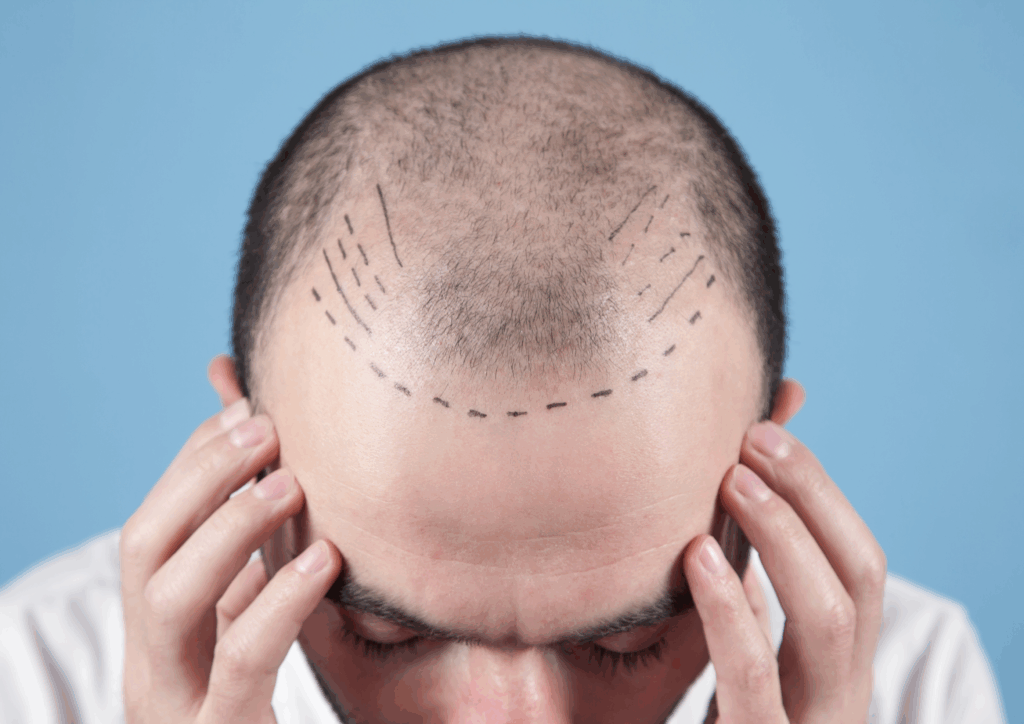

円形脱毛症が治る前兆として現れやすい変化

円形脱毛症が回復に向かう過程では、いくつかの前兆が現れることがあります。これらの変化は、免疫反応が沈静化し、毛包が再び成長期に戻りつつあるサインと考えられます。

- 脱毛部位に細く短い産毛が生えてくる

- 白色や薄い色の毛が最初に確認される

- 脱毛斑の拡大が止まる

産毛の出現は回復の重要なサインであり、治療継続のモチベーションにもなります。

ただし、産毛が生えても途中で再び抜け落ちるケースもあり、完全回復までには一定の時間が必要になります。

治る前兆が見られても、自己判断で治療を中断しないことが重要です。

回復を遅らせやすい要因

円形脱毛症の回復が遅れる背景には、いくつかの共通した要因があります。

- 脱毛範囲が急速に拡大している

- 強い精神的ストレスが継続している

- 睡眠不足や生活リズムの乱れ

- 自己判断で治療を中断している

回復を妨げる要因を放置したままでは、治療効果が十分に発揮されにくい傾向があります。

回復期間を正しく理解し、焦らず継続的に対応する姿勢が、結果的に治癒までの近道になります。

円形脱毛症治療薬の種類と特徴

円形脱毛症の治療では、脱毛の進行度や炎症の強さ、再発リスクを考慮しながら治療薬を選択します。円形脱毛症治療薬は、免疫反応の沈静化や毛包機能の回復を目的として用いられ、症状に応じた使い分けが重要になります。

円形脱毛症治療薬は「発毛を無理に促す薬」ではなく「免疫異常を整え、回復しやすい環境を作る薬」という位置づけで理解する必要があります。

外用薬による治療の考え方

軽症から中等症の円形脱毛症では、外用薬が治療の中心となるケースがあります。特に炎症が確認される場合、ステロイド外用薬を用いて毛包周囲の免疫反応を抑制する方法が一般的です。

外用薬は局所的に作用するため、全身への影響が比較的少なく、初期治療として選択されやすい特徴があります。

炎症が強い段階で適切に外用薬を使用することで、脱毛の拡大を抑えられる可能性があります。

自己判断で塗布量や使用期間を変更すると、十分な効果が得られない点に注意が必要です。

内服薬が検討されるケース

脱毛範囲が広がっている場合や、多発型・再発型の円形脱毛症では、内服薬が治療選択肢として検討されることがあります。内服薬は免疫反応の全身的な調整を目的とする治療です。

内服治療は医師の管理下で行われ、副作用や体調変化を確認しながら慎重に進められます。

内服薬は重症化リスクが高い症例で回復を後押しする役割を担います。

液体窒素による円形脱毛症に対する効果の考え方

液体窒素を用いた冷却刺激療法は、円形脱毛症の治療法の一つとして用いられます。脱毛部位を一時的に冷却することで血流を促し、毛包の再活性化を狙う方法です。

液体窒素治療は即効性を期待するものではなく、定期的な施術を継続することで発毛反応を引き出す考え方になります。

液体窒素による円形脱毛症への効果は個人差が大きく、補助的治療として位置づけられる点が重要です。

刺激が強すぎる場合、炎症悪化につながるリスクもあるため、専門医の判断のもとで行う必要があります。

治療薬選択で重要な視点

円形脱毛症治療薬の選択では、脱毛範囲だけでなく、進行スピードや再発歴も考慮する必要があります。

以下の視点が治療薬選択の判断材料になります。

- 脱毛が拡大しているかどうか

- 過去に再発を繰り返しているか

- 炎症所見が強いかどうか

症状に合わない治療薬を漫然と使用することが、回復を遅らせる要因になるため注意が必要です。

円形脱毛症を早く治す方法として意識したい生活習慣

円形脱毛症の治療は医療介入だけで完結するものではありません。免疫反応や毛包の回復力は、日々の生活習慣からも大きな影響を受けます。治療と並行して生活環境を整えることが、回復スピードを高める重要な要素になります。

円形脱毛症を早く治す方法として最も重要なのは、免疫バランスを乱さない生活基盤を作ることです。

円形脱毛症 早く治す方法 食べ物の考え方

食事は毛包の修復や免疫調整に直接関与します。極端な食事制限や偏った栄養摂取は、回復を遅らせる要因になります。

円形脱毛症の回復を支える栄養素として、以下が重要と考えられます。

- たんぱく質(毛髪の主成分)

- 亜鉛(細胞修復・免疫調整)

- ビタミンB群(代謝・皮膚再生)

- 鉄分(血流・酸素供給)

特定の食品だけで治す考え方ではなく、栄養バランス全体を整える意識が重要です。

極端な糖質制限や過度なダイエットは、免疫バランスを崩す原因になるため注意が必要です。

円形脱毛症 コーヒーとの付き合い方

円形脱毛症とコーヒーの関係について不安を感じる人もいますが、適量のコーヒー摂取が直ちに悪影響を及ぼすわけではありません。

一方で、カフェインの過剰摂取は自律神経を刺激し、睡眠の質低下やストレス反応の増幅につながる可能性があります。

コーヒーは「完全に避ける」よりも「摂取量と時間帯を管理する」視点が重要です。

目安としては、午後以降の過剰摂取を控え、1日1〜2杯程度に抑える意識が推奨されます。

睡眠の質と免疫回復の関係

睡眠は免疫調整と組織修復に直結する重要な要素です。慢性的な睡眠不足が続く場合、炎症反応が長引き、回復までの期間が延びる傾向があります。

睡眠時間だけでなく「睡眠の質」が回復速度を左右します。

以下の行動が睡眠の質向上に寄与します。

- 就寝前のスマートフォン使用を控える

- 就寝時刻を一定に保つ

- 寝室環境を暗く静かに整える

深夜帯の生活リズムは免疫回復を阻害する要因になります。

ストレス管理と再発予防の考え方

円形脱毛症はストレスが直接原因ではありませんが、免疫反応の引き金となる要素の一つと考えられています。ストレスを完全に排除することは現実的ではありません。

重要なのはストレスを受けないことではなく、ストレスを蓄積させない仕組みを作ることです。

軽い運動、入浴、趣味時間の確保など、自律神経を整える行動を日常に組み込むことで、再発リスクの低減につながる可能性があります。

円形脱毛症の人がやってはいけないこと

円形脱毛症の回復を妨げる要因は、治療不足だけではありません。良かれと思って行っている行動が、免疫反応を刺激し、脱毛の拡大や再発につながるケースも少なくありません。

円形脱毛症では「何をするか」と同じくらい「何をしないか」の判断が重要です。

脱毛部位を頻繁に触る・刺激する行為

脱毛斑が気になり、無意識に触ったり確認したりする行為は、円形脱毛症の回復を妨げる可能性があります。摩擦や圧迫は毛包周囲に刺激を与え、炎症反応を助長する恐れがあります。

触診やマッサージを繰り返す行為は、回復過程の毛包にとって負担となります。

発毛を促す目的で行う強い刺激は、逆効果になる場合があるため注意が必要です。

民間療法や根拠の乏しい対処法の多用

インターネットや口コミで紹介される民間療法の中には、医学的根拠が乏しいものも多く存在します。刺激の強い成分や独自配合の外用剤を使用することで、頭皮炎症が悪化するケースもあります。

安全性や有効性が確認されていない方法を試す行為は、回復を遅らせる要因になりやすい傾向があります。

治療の基本は医療的に評価された方法を軸に据えることです。

自己判断による治療の中断・変更

産毛が生え始めた段階で治療を中断したり、症状が落ち着いたと感じて通院をやめたりする行為は、再発リスクを高める可能性があります。

円形脱毛症は免疫反応の波があり、一時的な改善と再燃を繰り返すことがあります。

治る前兆を「完治」と誤認して治療を中断する行為は再発の引き金になりやすい点に注意が必要です。

過度な隠蔽・精神的負担の蓄積

帽子や整髪料で過度に脱毛部位を隠そうとする行為が、精神的負担や頭皮環境悪化につながる場合もあります。通気性の悪い環境が続くと、頭皮状態が不安定になる可能性があります。

心理的ストレスの蓄積は免疫反応の不安定化につながるため、必要以上に抱え込まない姿勢が重要です。

生活習慣の乱れを放置すること

睡眠不足や過度な飲酒、不規則な食生活を続けながら治療を行っても、回復速度が上がらないケースがあります。

治療と生活習慣は切り離して考えるものではなく、相互に影響し合う要素です。

生活習慣の乱れを放置したまま治療効果を期待することは現実的ではありません。

まとめ:円形脱毛症は正しい治療判断が回復への近道

円形脱毛症は突然発症し、不安や焦りを強く感じやすい脱毛症ですが、毛包が完全に失われる脱毛症ではなく、適切な判断と対応によって回復が期待できる疾患です。

円形脱毛症の治療で最も重要なのは「放置するか」「治療するか」を感覚で決めないことです。

軽症であれば自然に治るケースもありますが、脱毛範囲が拡大している場合や再発を繰り返している場合は、医療的な介入によって回復までの期間を短縮できる可能性があります。

また、治療薬の使用だけでなく、食事・睡眠・ストレス管理といった生活習慣の見直しを同時に行うことが、円形脱毛症を早く治す方法として重要な役割を果たします。

一方で、自己判断による治療中断、根拠の乏しい民間療法、過度な刺激行為などは、回復を遅らせる原因になりやすく注意が必要です。

「様子を見すぎた結果、脱毛範囲が広がってしまった」というケースは決して少なくありません。

円形脱毛症は経過観察が許容される場合もありますが、その判断には専門的な視点が欠かせません。脱毛の進行度、炎症の有無、再発リスクを正しく評価することで、今後取るべき行動が明確になります。

ベアAGAクリニックでは、円形脱毛症を含む脱毛症に対して、頭皮状態や脱毛の特徴を丁寧に確認したうえで、治療が必要かどうかを含めた無料カウンセリングを行っています。

「今は治療が必要なのか」「経過観察で問題ないのか」を知ること自体が、回復への第一歩です。

治療を無理に勧めることはなく、相談のみの利用も可能なため、円形脱毛症に不安を感じている段階での活用が推奨されます。

円形脱毛症は早期の正しい判断によって、将来の選択肢を広げられる脱毛症です。迷いがある場合は、一人で抱え込まず、ぜひ無料カウンセリングで相談してみてください。